顕微鏡で見る!調べる!細胞の世界

小さなものをじっくり観察するときに使う顕微鏡。理化学研究所のふたりの研究者が、最新の顕微鏡を作ったり使ったりして生物の不思議に迫る研究についてお話します。

今回はバルセロナからの日本語講義生配信です!バルセロナ現地会場での参加も可能です。

(バルセロナ会場での開催日時は4月20日(土)10:00−11:30です)

時間割

1限目 2024年4月20日(土)17:00-17:45(バルセロナ時間10:00−10:45)

超すごい顕微鏡で生きた細胞を視る

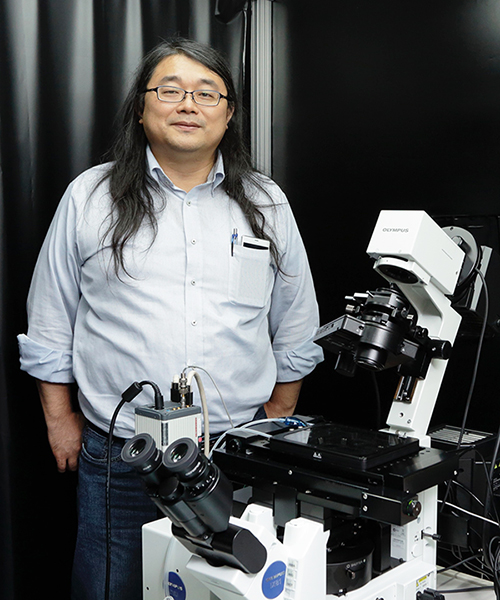

岡田 康志 チームリーダー

(理化学研究所 生命機能科学研究センター 細胞極性統御研究チーム)

私たちの身体は約37兆個の細胞から出来ていますが、1個の細胞の大きさは1ミリの1/100程度で肉眼では見えません。その中で働くタンパク質分子の大きさは細胞の1/1000。小さすぎて顕微鏡でも見えません。そんな超ミクロな世界では、私たちの常識は通用するのでしょうか? 生きている細胞の中という不思議な世界を紹介し、その中で働く分子の姿が見たいという夢をかなえるための研究についてお話ししたいと思います。

|

岡田チームリーダーはこんな人! 中学生・高校生の頃憧れていた人:リチャード・ファインマン、レフ・ランダウ |

2限目 2024年4月20日(土)17:45-18:30(バルセロナ時間10:45−11:30)

毛を生やす細胞の起源を探る

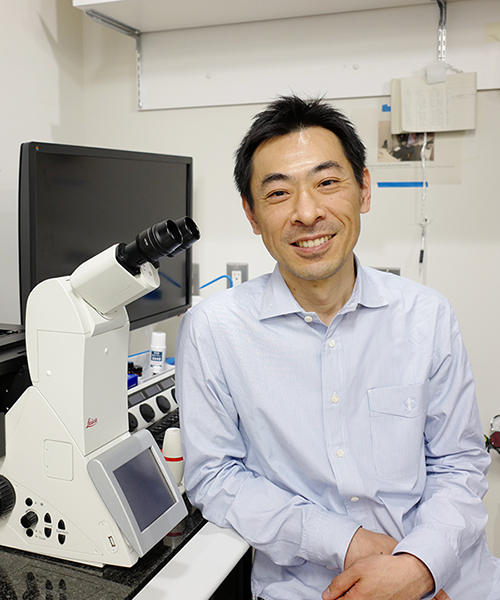

藤原 裕展 チームリーダー

(理化学研究所 生命機能科学研究センター 細胞外環境研究チーム)

皮膚から毛を生やす細胞はどこからどのようにして生まれるのでしょうか?最近、我々の研究グループは、髪の毛を生み出す組織「(毛包)」が皮膚の上でどのように形作られるのかを明らかにしました。そして、毛を生やす「毛包幹細胞」がこれまで考えられていた細胞とは違う細胞から生まれることを発見しました。

まず、皮膚の細胞を特殊なマーキング技術を用いて光らせ、マウスの毛包が形成される過程を、顕微鏡下でリアルタイムに観察しました。その結果、将来毛になる部分には、同じ特徴をもった細胞が同心円状に並び、時間が進むにつれ、中心部がくぼんで筒状に変形することがわかりました。この伸縮式の望遠鏡が伸びるような細胞挙動から、毛包を形成する原理として「テレスコープモデル」を提唱しました。さらに、毛を作る働きがある毛包幹細胞は、この同心円の端の部分に由来することもわかりました。これまでの研究では、近くにある別の細胞が基になると考えられていました。科学の現場では、これまでの理論が新しい発見によって覆されることがあります。今回の講演では、新しい発見の経緯や今後の研究の展開などについてもご紹介します。

|

藤原チームリーダーはこんな人! 中学生・高校生の頃憧れていた人:海外で仕事をしている日本人(特定の憧れがいたわけではない) |

アーカイブ配信

このイベントについて

主催:理化学研究所生命機能科学研究センター

後援:在バルセロナ日本国総領事館

お問い合わせ:理化学研究所 生命機能科学研究センター オンライン特別授業係 Email:riken-special[at]ml.riken.jp ※[at]を@に変更のうえ、送信してください。